缅甸的前世今生:从历史角度分析,16世纪前缅甸动荡变化的原因

公元1287年~16世纪前半期,统一的缅甸一直处于分裂——统一——分裂状态。

那么这期间究竟经历了什么,缅甸又是如何实现第二次统一的?

分裂割据

1287年,由阿奴律陀创建的蒲甘王朝崩溃后,统一的缅甸便陷入一片混乱。

接着,是历时二百多年的割据、混战的局面。

北部的掸族向南推进,遍布于上缅甸的伊洛瓦底江的两岸;南部的孟族也以马都八为根据地,重新获得独立。

到1364年,上缅甸除了一些掸族小邦外,这时出现了缅人他拖弥婆耶以阿瓦为都城的阿瓦王国,1368年统一了上缅甸;

孟人频耶宇于1370年迁都白古,在下缅甸建立了白古王国,形成了南北对峙的局势。

从1386年至1426年,由于白古国王罗娑陀利的叔父渺侯劳骠对国王不满,请求阿瓦出兵攻打罗娑陀利,条件是白古愿意向阿瓦称臣;

而阿瓦国王明吉斯伐修寄为了实现控制通海的伊洛瓦底江水道的计划,认为这是一举消灭白古的大好时机,便答应了劳骠的请求,出兵进攻下缅甸。

结果,两国之间便爆发了一场持续四十年之久的战争。

展开全文

史料记载,当时双方交战的主要战场是在下缅甸伊洛瓦底江三角洲一带,且绝大部分为阿瓦向白古发动的战争。

因受到孟族的坚决抵抗,而始终未能攻陷白古。

由于阿瓦军队中有许多掸族人参战,便使这场战争成为上缅甸向下缅甸大量移民的战争。

可以说,这次斗争基本上是缅族同孟族之间的斗争,因为孟人所阻遏的,并不是掸族的一次迁移,而是缅族向伊洛瓦底江三角洲的推进。

在四十年战争期间,由于新的民族向南迁徙的威胁,孟族也大量向南奔走。

在缅甸中部的人民就迁徙到战线以外的西汤河流域的东吁居住,东吁便成了新的政治基地。

缅甸的局势便从阿瓦与白古两个王国的南北对峙,变成阿瓦、白古和东吁三国并存的状态。

东吁位于西汤河流域的平原地区,它原本是一个村庄,1280年开始,为对付克伦尼的掠夺,而在东吁山设防。

1347年,梯迦婆开始称王。

掸族三兄弟的后代因争权夺利,又引东北部的木掸族南下,在进攻实阶时,又有许多缅族居民移居东吁,并得到东吁新兴首领的优待和帮助。

因此,对于遭到战争灾难的上缅甸人民来说,东吁是一个很好的避难地区。

所以,它的力量能得到发展,成为缅族的根据地。

到了1486年,国王明吉逾在位时,东吁王国的力量才得到阿瓦、白古和清迈的承认,赢得他们的支持。

1503年,阿瓦国王瑞难乔信把女儿嫁给明吉逾,还以被称为上缅甸粮仓的叫栖作为陪嫁的礼物,赠送给女儿、女婿,同时,又赐以自东吁至叫栖沿途各村落。

这样一来,不但提高了明吉逾的声望,而且加强了东吁王国的经济基础。

1527年,孟养土司占领阿瓦,阿瓦遭到洗劫,许多缅族首领如实阶的邦牙侯、叫栖的密沙侯、密铁拉的楞德侯,又率领大批贵族和平民逃到东吁,投归明吉逾,使他成为当时缅甸最强大君主。

关于东吁王国能够得到发展的主要原因,缅甸历史学家波巴信归纳如下四个方面:

1,人口的增加。

由于东吁对遇到战争灾难的上缅甸人民来说,无异是一个很好的避难地区。

正因为这样,力量就特别快地发展起来。

尤其突出的一点,就是在人口的增加中,不论在军事方面,政治方面以及农业方面,都涌现出许多有卓越才能的人物。

2,没有受到战争的破坏。

阿瓦与白古爆发的四十年战争期间,进军路线是在伊洛瓦底江流域,虽然有时也从西汤河而下,但军队的数量不多。

由于东吁位于西汤河流域的中部,正好能避免遭受四十年战争的灾害。

所以,当其他国家受到战争灾害的时候,东吁却能和平繁荣地强盛起来。

3,是采取睦邻政策。

在四十年战争期间,东吁虽然是阿瓦的附属国,但阿瓦却很重视东吁。

这是因为东吁对阿瓦的关系很尊重,并用最亲善的办法和它发生关系。

同时,它对阿瓦的敌人——白古,也建立友好的关系。

这样,就消除了国外的敌人。

4,经济力量增强。

东吁位于西汤河流域的平原地区,北方和包括彬父那、任尾申中等在内的控制水源的五个县相毗连,是经济力量非常充沛的地区。

此外,它又与叫栖地区相连接。

当东吁的力量正在集中起来时,阿瓦的力量已开始动摇,东吁便向北方和自己毗连的地区进攻。

阿瓦国王瑞难乔信执政时,由于尊重东吁的力量,以及需要东吁的的帮助,而把女儿嫁给明吉逾,又把叫栖地区作为妆奁。

这样,东吁的力量就加倍发展,为创造东吁的历史准备了条件。

东吁王朝统一缅甸的经过

缅甸的第二次统一,是在东吁王朝走向强盛时期,即莽瑞体和莽应龙在位期间实现的。

1531年,东吁国王明吉逾在忙着准备征服下缅甸时去世,其子莽瑞体继位,便致力于全国的统一。

1535年,莽瑞体就向离东吁最近、最富裕的白古发动进攻,但由于孟族的坚强抵抗,几次进攻都被打退。

以后,他使用离间计,使白古国王多迦逾毕怀疑两位对他忠心耿耿的将领要谋反而把他们处死。

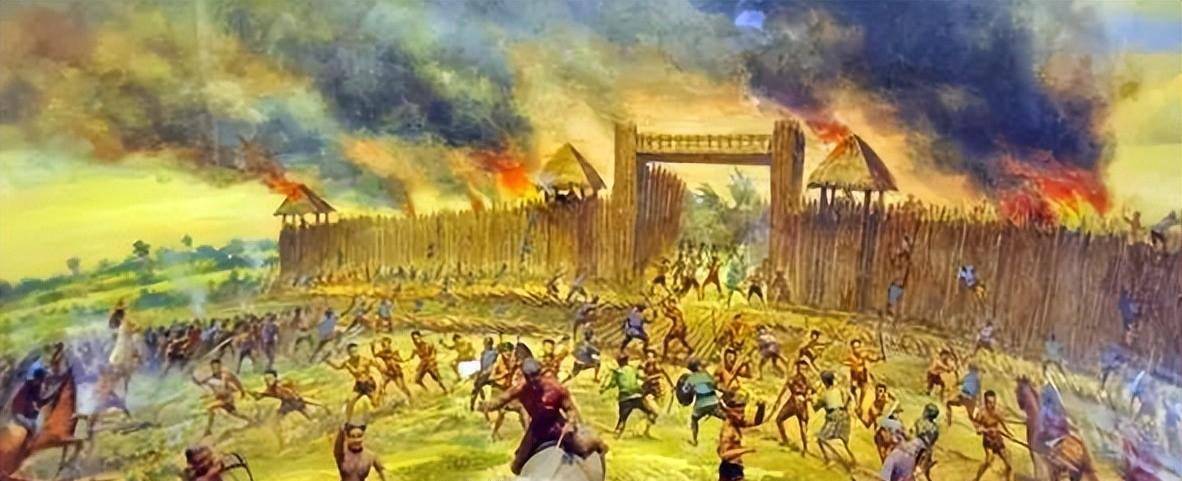

结果,白古士气涣散,很多士兵弃阵而逃,莽瑞体便于1539年不费一兵一卒,进占白古。

1541年,莽瑞体又向南进攻白古王国最富庶的商业贸易中心马都入。

围城七个月,因为双方都有葡萄牙雇佣军助战,战斗很激烈。

最后,莽瑞体是在孟族将领的帮助下,用火筏火攻战术,才攻取了马都八。

接着,又把势力扩张到毛淡棉和土瓦。

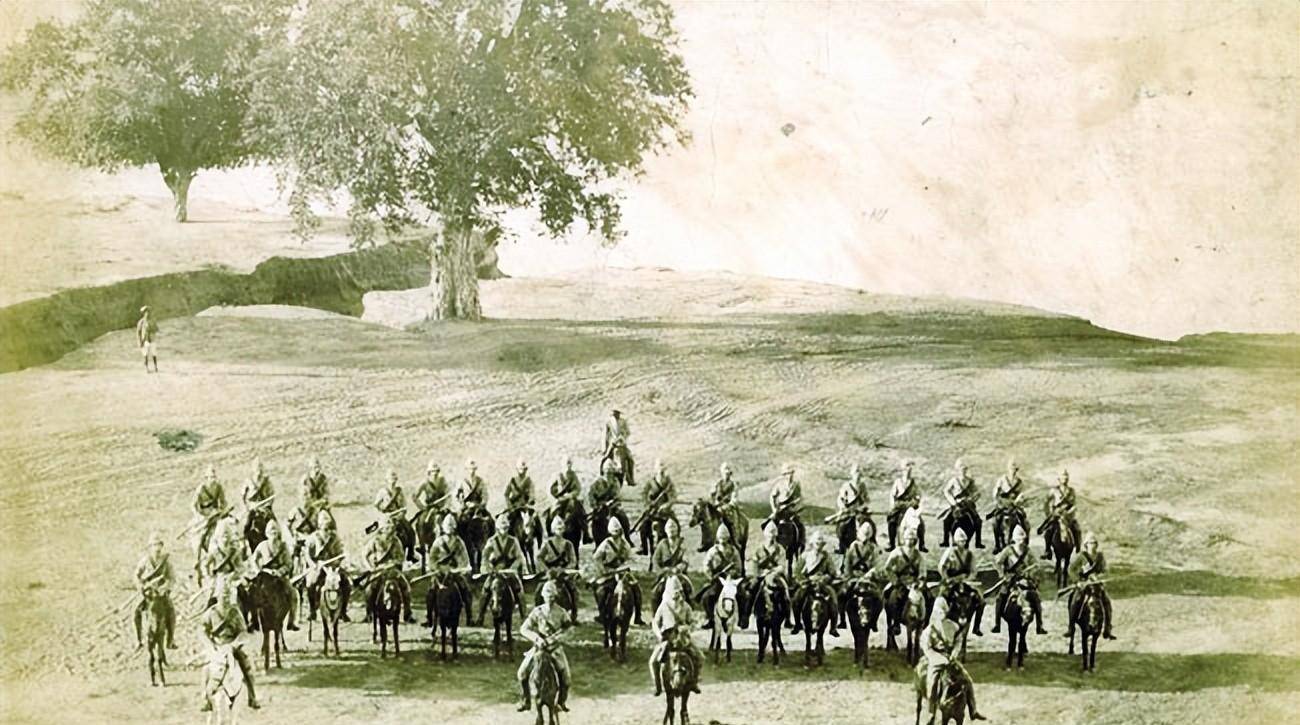

1542年,他再度围攻卑谬,围城五个月,阿瓦国王思洪发又联合北部孟养、锡箔、孟密、木邦和洋桧等掸族小邦的军队前往援救,但被东吁军大败于卑谬城外,使阿瓦国力和威信大受打击,卑谬则因粮尽援绝,终被占领。

至此,孟族建立的白古王国终于覆灭,东吁王国便控制了整个下缅甸。

当下缅甸得到统一,秩序恢复以后,莽应龙又向上缅甸进军。

1555年占领阿瓦,国王悉都乔丁被俘,流放到白古。

1556—1559年,又先后征服缅甸北部、萨尔温江以西的孟拱、孟养、蛮莫、孟密、、锡箔、洋桧、沙伽、孟班、戛里和曼尼坡等掸族小邦,以及现在泰国北部的清迈。

在短短的三、四年间,莽应龙不仅统一了除阿腊干以外的上下缅甸,还利用泰人之间为争夺清迈王位而发生纠纷的机会,对外进行军事扩张。

这时,缅甸的势力空前扩张,他自称王中之王,东吁王国成为中南半岛的强国。

统一缅甸的条件

莽瑞体和莽应龙是依靠强大的武装力量和以军事进攻手段来建立强盛的东吁王朝和实现缅甸的统一。

战略上都是先征服南部,然后向中部、北部扩展;

战术上则采用逐个地占领对方的城镇的同时,进一步壮大自己的力量,最后完全把对方征服。

所以,东吁王朝强盛时,据说受其控制的藩属有二十四个。

莽瑞体在进攻下缅甸的过程中,对于来投降的孟族将领,仍然保持其原来的职位;

对于被征服的孟族地区,仍由原来孟族的首领进行统治;

在宫廷中参与国家事务和供国王资询的大臣和官吏,孟族和缅族几乎各占一半,等等。

因其继续执行莽瑞体的民族平等政策,以取得人民的拥护,减少征服过程中的阻力。

莽应龙在军事征战的同时,也利用宗教作为扩张与统治的工具。

1541年,当莽瑞体攻占和洗劫了马都八,征服了下缅甸的孟人王国后,便在孟人的主要佛塔上建立新的塔顶。

最著名的瑞德宫宝塔接受了一项特殊的供奉,为纯金十缅斤(合36.5磅)。

当他征服北部的掸族和清迈,就在当地建浮屠、修佛寺、聘请高僧诵经传道;

还规定每月四日为圣日,各级官吏都要前往佛寺听经学道。

莽应龙执政时,召集所有境内的高僧贤吏,制定法律,以谋全国司法的统一。

他们采用《伐丽流法典》,编成《达摩他桥》和《拘僧殊》二律书。

前者意为“著名法典”,后者意为“法典九集”。

他又搜集许多亲自判案的记录,汇编成一个判卷——《罕礁瓦底白象王判卷》,从而统一了全国的法律。

东吁王朝在莽瑞体和莽应龙执政时期,由于采取如上主要措施,使分裂了250多年的缅甸得到了统一。

东吁王朝成为缅族创建的第二个统一王朝。

结语:

卑谬、阿瓦、东吁的侯王各自为政,丹那沙林地区各邦则向阿瑜陀耶纳贡,阿腊干和掸族各土司也独立称王。

这种局势,以后由莽应龙的儿子——阿瓦的良渊侯,以及良渊侯的儿子阿那毕隆的努力,才重新恢复缅甸的统一,再度复兴东吁王朝。

参考文献:

1 波巴信著、陈炎译:《缅甸史》,商务,1965年,第2-3,70,74-76,83-84页.

2 貌丁昂著、贺圣达译:《缅甸史》,云南东南亚研究所,1983年,第120-12l,91,93,111,102,104,106页.

3 周一良、吴于廑主编:《世界通史》,人民出版社,1972年,第293页.

4 D.G.E.霍尔著,中大东南亚历史研究所译:《东南亚史》,商务,1982年,第207,207,212,329页.

5 戈·埃·哈威著、姚样良译:《缅甸史》,商务,1973年,第206-207,304,311-312,310-311,325,321,319页.

6 W.A.R.吴迪著、陈礼颂译:《暹罗史》,商务,1945年,第146-147,158-162页.

评论